Por Rosemeiry Leite

Rever conceitos e possibilidades de redesenhar uma cidade construída deveria ser a meta e a orientação para projetos elaborados em pleno século 2021. Após quase mais de 100 anos impregnados pela cultura rodoviarista, nos quais o automóvel ocupa lugar de destaque nas vias, novos olhares têm surgido na tentativa de resgatar o espaço destinado às pessoas.

Dentre essas possibilidades de intervir no sistema viário, e considerando a ocupação média de 1,5 pessoas/por veículo onde cada veículo ocupa uma área de aproximadamente 11m² de uma via, podemos afirmar que a distribuição do espaço público viário é mais uma entre tantas desigualdades brasileiras.

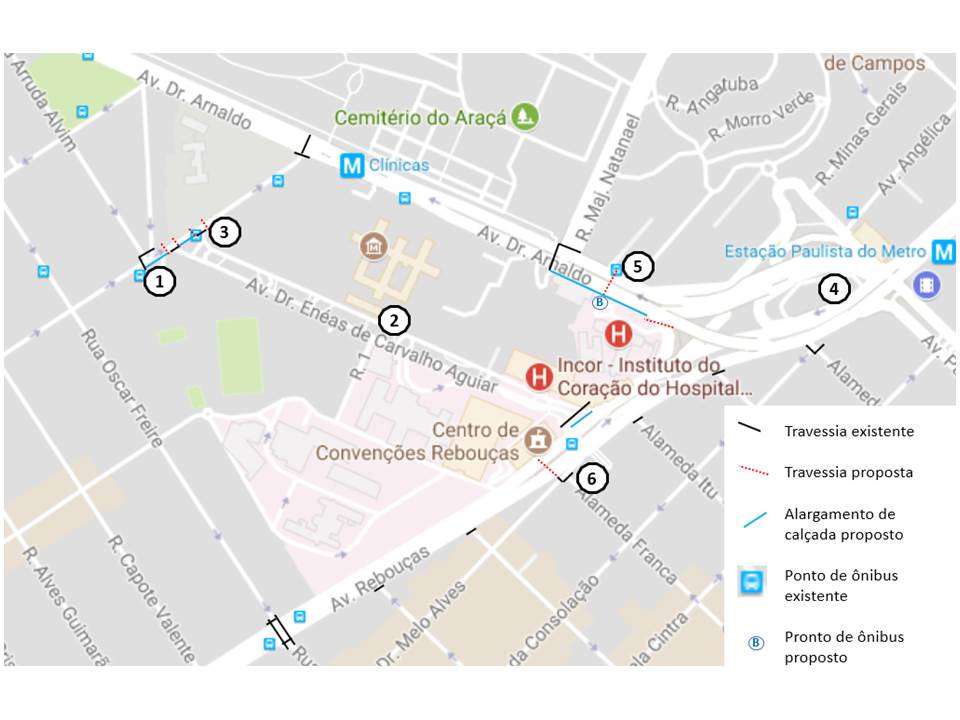

Planejar intervenções nas ruas das cidades deveria implicar, necessariamente, em inverter a lógica de priorização, colocando a circulação de pessoas antes dos veículos, criando espaços mais democráticos e acessíveis para todos os usuários, e valorizando os diversos contextos locais. Essa revisão de conceitos tem impulsionado as intervenções de urbanismo tático, que têm como características principais a participação popular e as ações rápidas, de baixo custo e visão de longo prazo.

Através do processo de urbanismo tático podemos implementar propostas em várias escalas – desde uma simples vaga de estacionamento, algumas quadras e até mesmo ruas inteiras, mostrando para a população possibilidades de ocupações dos espaços públicos através de protótipos que podem ser ajustados às necessidades específicas de cada lugar.

A participação popular, importante e didática etapa do processo, contribui para enriquecer as soluções, através da compreensão das possibilidades de ocupação do espaço público e o fortalecimento das relações com as diferentes instâncias de governo.

Mesmo com os inúmeros benefícios à cidade – uma vez que as melhorias promovidas impactam não só na qualidade de vida das pessoas com espaços urbanos mais compartilhados e seguros, melhores condições de acessibilidade e possibilidade de revitalização de áreas degradadas, como também no estímulo a comportamentos mais sustentáveis –, ainda observamos a resistência junto aos órgãos públicos sobre a apropriação desse conceito como elemento de planejamento urbano principalmente a médio e longo prazo.

Com o objetivo de estimular a receptividade e prática de urbanismo tático, algumas instituições tem pesquisado e elencado aspectos jurídicos que possam respaldar e viabilizar sua prática, propiciando condições para que a legislação e a gestão possam se alinhar e caminhar juntas. Nesta pesquisa foram identificadas algumas legislações vigentes que já permitem ações de urbanismo tático, como por exemplo o próprio CTB- Código de Transito Brasileiro, através do Anexo I, em sua definição de passeio onde o uso da pintura para circulação de pedestres e ciclistas está prevista: “Passeio – parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.”

Considerando possibilidades mais amplas de intervenções de urbanismo tático no processo de planejamento estratégico de ações, com resultados obtidos e ajustes de intervenção nas diferentes etapas, também passou a ser discutida a viabilização de uma legislação específica, que contemple essas fases:

1- Etapa efêmera

2- Etapa transitória

3- Etapa permanente

Dessa forma, espera-se obter subsídio para discussões e adaptações às diversas realidades locais, se tornando assim, um instrumento normativo com requisitos definidos. Com a participação popular, também prevista em algumas legislações vigentes, passamos a realmente viabilizar o debate junto à população, que pode atuar e participar na tomada de decisões, funcionando como aliados e não antagonistas ao poder local.

A discussão tem sido promovida atualmente junto a ANTP- Associação Nacional de Transportes Públicos, através da Comissão Técnica de Mobilidade a Pé e Acessibilidade, ainda em estágio inicial, devendo os resultados ser encaminhados aos órgãos competentes. A Cidadeapé apoia e acompanha este movimento.

Para que o urbanismo tático seja realmente um importante instrumento de planejamento, há necessidade de maior qualificação do corpo técnico dos órgãos públicos, maior diálogo com a sociedade e, principalmente, a conscientização sobre a necessidade de mudança nos padrões de mobilidade, tendo como um fator determinante a vontade política alinhada a todo processo, com real disposição de revisão de conceitos.

Rosemeiry Leite é arquiteta-urbanista e gestora ambiental, e associada da Cidadeapé.

Foto: Sampapé

.jpg?1517752210)